By Gianluca Mantoani

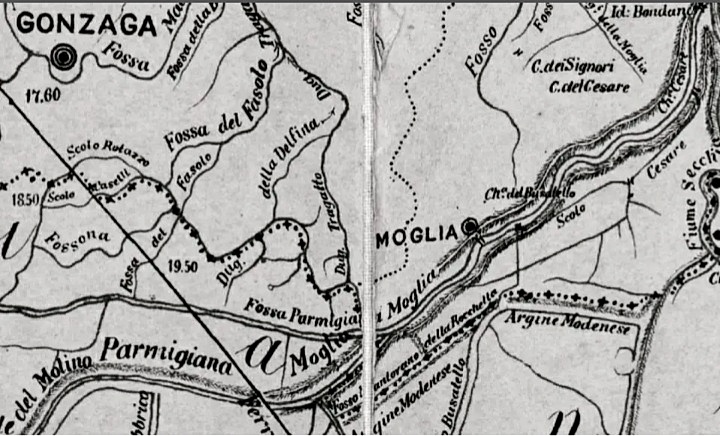

“Mi chiamo Luigi, com’è scritto nella lettera; Luigi Albino Malagoni; sono nato nel 1857 a Moglia, nella bassa mantovana. Casa mia era un posto di confine, poche case sull’argine della fiuma all’incrocio fra due strade e un ponte. Da bagaj, fino ai dieci anni, ho visto più che altro soldati, stalle e acqua nei canali; ma dopo il ’66 è cambiato tutto, anche troppo. Mio padre ha fatto la coscrizione nei Cacciatoridel Regno Lombardo-Veneto; ma solo una parte, perché all’inizio del ’48 il marchese Carlo Capilupi, si trovava ad aver bisogno di un uomo di fiducia per gestire le stalle di Suzzara e voleva che fosse lui; così è andato a Mantova a pagare le 3500 lire della liberazione e poi gli ha fatto sottoscrivere il contratto da “Conduttore di Stallatico”; così babbo è diventato fittavolo, un allevatore che forniva di buoi da tiro tutte le terre del marchese e intanto trovava il modo di guadagnare vendendo bestie da carne ai macellai dell’esercito; di qualunque esercito. E poi si è sposato con mia madre, che invece veniva da una famiglia di osti e di albergatori e anche quello è stato un buon affare. Per più di quarant’anni la mia famiglia ha venduto carne perogni genere di soldati, austriaci, piemontesi, napoletani, parmensi o ferraresi; tanto che ridendo dicevamo: se torna un’altra volta la guerra a ghe colpa de noialtar, che ci diamo troppo da mangiare ai soldati. Mio padre insomma ci ha tirati su che dovevamo saper parlare con tutti e avere sempre qualcosa da vendere, a chiunque. Diceva che per vivere vicino un ponte, devi conoscere giusto due cose: i soldati e la nebbia, però poi quando è stato il momento la nebbia non gli bastava più e mi ha mandato a studiare a Mantova, all’istituto tecnico e veterinario municipale.

Il terzo ufficiale girava e rigirava fra le dita la lettera di presentazione che Malagoni gli aveva consegnato e intanto lo pesava con gli occhi, sospeso fra curiosità e diffidenza. Gli versò una generosa misura di brandy e glie la porse; il nuovo arrivato prese il bicchiere e lo fece ondeggiare per qualche istante. Oltre il vetro della finestra i tetti di Genova coperti dalla neve brillavano azzurri sull’ultima luce di giornata, fili di fumo uscivano dalle case diritti, quasi solidi nell’aria fredda e dai moli del porto salivano smorzati i rumori del carico e scarico delle merci, lo stridere di catene e di pulegge, le bestemmie dei camalli, i nitriti, i muggiti, i colpi delle ruote di carro sul selciato sconnesso, le grida, i tonfi, i fischi dei vapori, lo sferragliare confuso di un intero grande porto in piena attività, nonostante l’arrivo della notte. Malagoni fece scendere un buon sorso a riscaldare la gola e l’ufficiale fece altrettanto. “Ma com’è che tu sei amico del Barbieri?” – pensava – “uno che organizza gli scioperi dei braccianti e uno che lavora per un marchese? Me lo devi spiegareper bene se bisogna che mi fidi.”

Malagoni glie lo raccomandava, con quella lettera consegnata a mano, proprio suo cognato, che venticinque anni prima, da ragazzo, aveva combattuto insieme a Francesco Siliprandi nei Cacciatori delle Alpi e poi non l’aveva mai perso di vista, neanche quando Siliprandi si era messo in testa di organizzare tutti i braccianti fra Mantova e Rovigo. D’altronde, questi garibaldini, lo sanno tutti che in un modo o nell’altro sono sempre in contatto fra di loro. La solidarietà del compagno d’armi diventa fratellanza e in tanti casi appoggio politico. E adesso, per conto di Siliprandi e Barbieri, suo cognato gli chiedeva il favore di trovare un posto a questo Malagoni, sul primo piroscafo in partenza da Genova per la Merica; perché: “glie lo dobbiamo“. Proprio così c’era scritto. Come ufficiale della marina commerciale sapeva di dover fare attenzione alle proprie scelte, ci voleva un momento con la Compagnia Generale Italiana a giocarsi il lavoro con una scelta sbagliata. Allo stesso tempo, però, si fidava ciecamente di suo cognato e poi, con tutta la cautela che il ruolo imponeva, quel ragazzone robusto, bruno, coi baffoni all’insù gli faceva simpatia. Si sedette allo scrittoio, ingombro di carte e lo guardò fisso, invitandolo con un cenno a proseguire il racconto.

“…e poi ho preso a lavorare con mio padre, ma io non è che vivevo per le bestie, le conoscevo, sapevo trattarle, sapevo venderle, ma avevo altre cose per la testa. A me piaceva girare, divertirmi; la coscrizione ho avuto fortuna di evitarla con il sorteggio e così a vent’anni conoscevo bene anche tutte le osterie, i bordelli e i teatri fra Ferrara, Modena e Parma. Si interruppe di colpo e guardò l’ufficiale diritto negli occhi – Non è che mi sto confessando come dal prete, se vi annoio con queste cose è per spiegare bene cosa c’è dietro la lettera di suo cognato. La verità è che non ho fatto niente di male io; ma mi trovo nella condizione che per essere sicuro devo cambiare aria e in fretta.

L’Ufficiale sorrise. Il ragazzone era sveglio. E questo aiutava.

“Certamente ho continuato sempre a frequentare Mantova – proseguì Malagoni – ma non era mai per divertimento. Da casa mia ci sono solo due strade per salire, per entrambe c’è il Po in mezzo da traversare. Una si fa per la Romana, che sale fino a San Benedetto, alle Case del Porto e lì si aspetta il barcaiolo per passare dall’altra parte; oppure bisogna seguire per Suzzara, prendere la Parmense e dopo Sailetto bisogna comunque aspettare la chiatta per Borgoforte. Ma con questo fatto del fiume, aspettare il barcaiolo e tutto, ci vuole almeno mezza giornata per arrivare. Per me Ferrara, Parma, soprattutto Modena son sempre state più vicine di Mantova, dove io ero e restavo il figlio di Malagoni Valentino, il bovaro dei marchesi Codilupi. E’ difficile fare il galante con un’etichetta così. A Modena e a Ferrara, invece, ero semplicemente un giovanotto con due soldi in tasca. E se hai due soldi in tasca nessuno ti fa troppe domande su chi sei e chi non sei… almeno finché non pesti i piedi al marito sbagliato. E questo era grossomodo tutto il mio orizzonte diciamo intorno al 1880; vivevo diviso fra due realtà, da una parte Modena che era per me la città della musica, delle serate al caffè, delle signore vestite con la crinolina; dall’altra parte Mantova che era la città del lavoro, di mio padre, delle bestie da carne e del tedesco.

Il tedesco? - Aggrottò la fronte il terzo ufficiale – che c’entra il tedesco? – poi sorrise – Va bene che non sei timido Malagoni, la favella belin vedo che non ti manca. Sarà per questo che sei amico di Barbieri e degli altri… ma io non ho tutta la sera per ascoltare il comizio. Qui non siamo a teatro; la sotto c’è un piroscafo che deve partire fra due giorni e io devo decidere se posso farti salire. Fammi capire una cosa e cerca di fare in fretta; come mai mi arrivi raccomandato da due organizzatori di braccianti, tu che sei per famiglia alle dipendenze di un marchese, un deputato, un grande proprietario agrario? E che mussa è questa del tedesco?“

“Il tedesco c’entra parecchio, anzi forse è alla base di tutto - riprese Malagoni – perché il babbo voleva che mi tenessi allenato a parlarlo; secondo lui ancora nel 1880, il Regno d’Italia durava no. Allora ogni tanto con una scusa mi mandava da Klaus, un vecchio cacciatore della Valsugana, che abitava vicino a noi, un uomo con una faccia ruvida come la corteccia di un rovere; che aveva combattuto con Radetsky nel ’48 e dopo il congedo era tornato a stabilirsi lì nelle vicinanze. Ed è stato a casa di Klaus che mi è capitato di incontrare certi amici suoi, persone ben istruite, che parlavano di lavoro salariato, di sfruttamento, di condizioni di vita dei braccianti. C’erano vecchi garibaldini, avvocati radicali, religiosi, tutti impegnati nelle società di mutuo soccorso. Così dopo un po’ ho capito che babbo era diventato vecchio e Klaus invece non si era mai congedato, in realtà aveva disertato dagli imperiali e si era unito alle brigate di Garibaldi, seguendolo poi per vent’anni buoni. E’ stato lì, a casa sua, che ho conosciuto sia Barbieri che Siliprandi e poi l’ingegner Sartori, gli avvocati Sacchi e Ferri e insomma un po’ tutti quelli che poi erano la dirigenza del movimento dei braccianti nella bassa pianura del Po da lì fino a Rovigo. A mio padre non ho mai detto niente; è morto l’anno dopo senza mai immaginare di averli praticamente in giardino i socialisti. E neanche a mio fratello Enea, che non voleva averci niente a che fare. Lui faceva il mediatore, andava nelle piazze a reclutare i braccianti per le proprietà di Codilupi. Per lui quella gente erano solo un altro problema che si aggiungeva alle gelate, alle tariffe, alla filossera, al prezzo del concime e compagnia cantante. Un problema che dopo l’82 diventava ogni giorno più grosso. Io invece ci parlavo volentieri coi socialisti, era più forte di me, mi piaceva che fossero gente istruita, che ragionava bene e che ascoltava con attenzione quando parlavo, perché io ero pratico dell’organizzazione del lavoro nelle grandi aziende agrarie, nelle stalle, nei mulini, nelle seterie, negli stabilimenti delle bonifiche.

Così, con Barbieri, che ha più o meno la mia età, siamo diventati amici; oltretutto avevamo in comune anche la passione per Giuseppe Verdi e per le bettole. Una volta a Quistello abbiamo bevuto talmente tanto che poi siamo usciti fuori e abbiamo cominciato a insultarci, lui mi diceva che ero un porco agrario e così, siccome eravamo pieni, dalle parole siamo passati alle botte e lui da buon contadino aveva delle mani larghe e pesanti come due badili. Dopo un po’ sono andato giù lungo disteso. Allora Barbieri, non contento, mi ha messo di peso su un biroccio e mi ha portato a fare un giro. Prima siamo stati a vedere le stalle del suo vicino e quindi le baracche li appresso dove abitavano i braccianti stagionali; poi mi ha urlato che per colpa della gente come noi le bestie vivono meglio dei cristiani e alla fine, con un bel calcio, mi ha scaricato li in mezzo alla strada e se ne è andato via. Non so neanche come sono tornato a casa quella volta. Ma ho capito che cos’è che li mangia dentro, lui e tutti gli altri. E non sono mai più riuscito a dargli torto. Certo ho continuato a fare la mia vita; vendevo le bestie ai macellai e tenevo i conti delle stalle, ma appena potevo andavo a Modena ed era un altro mondo; si sentiva parlare molto francese fra le signore, c’erano giovanotti alla moda nei caffè e non era difficile incontrare qualche commerciante in arrivo da Napoli, da Roma o da Genova, ma anche da Smirne, da Marsiglia o da Suez. E io, che ero cresciuto sull’argine della fiuma, mi brillavano sempre gli occhi.

Scrivi una risposta a Immaginare / Virginia d’ij Can (4) – gianlucamantoani.blog Cancella risposta