Avevano sbagliato treno. Uno di quegli errori piccoli e apparentemente irrilevanti, quelli che si riducono a una scocciatura e una corsa a piedi tra un binario e l’altro. Ma non fu così, quella volta. Erano partiti da Danzica quella mattina, madre e figlio. Lei, sulla cinquantina, con la vitalità di una ventenne e un’energia quasi incongrua per l’orario; lui, poco più che ventenne, disincantato e curioso, con una mente che saltava dai podcast di filosofia alla politica globale senza soluzione di continuità. Una sosta a Varsavia era prevista, ma l’intercity che avevano preso non li stava portando lì. Un errore di piattaforma, di orario, di lettura affrettata. Fatto sta che si ritrovarono a scendere a Tczew, una stazione di campagna persa nel vuoto del nord polacco, in mezzo a un gruppo di studenti cinesi e a campi dorati che ondeggiavano sotto il sole del primo pomeriggio.

La fermata era quasi surreale: una panchina, un orologio rotto, e silenzio. Nessun annuncio. Nessuna spiegazione. Poi, un treno arrivò. Sembrava vecchio. I vagoni grigi, le porte cigolanti, ma era diretto a Danzica, secondo il tabellone arrugginito, doveva essere quello giusto. Salirono.

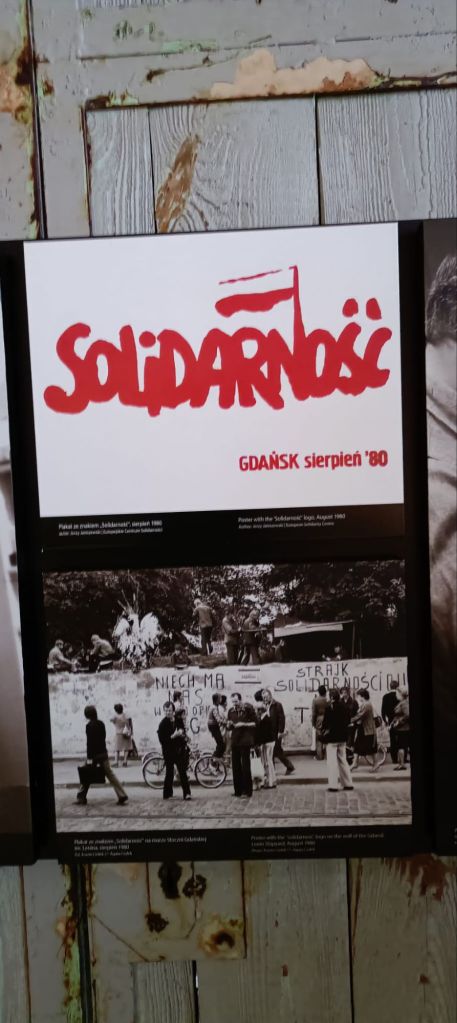

All’inizio, nulla di strano. Il consueto sobbalzo, il rumore monotono delle ruote sui binari. Ma a poco a poco, qualcosa cambiò. Non saprebbero dire esattamente quando. Forse era la luce più fioca, giallastra o l’odore ferroso, misto a fumo e carta inchiostrata. Forse erano i passeggeri. Uomini e donne con giacche pesanti, sguardi tesi, voci basse. Parlavano in polacco, ma bastava l’espressione dei loro volti per capire che non era una conversazione normale. C’erano tensione e aspettativa nell’aria. E rabbia. Una rabbia antica, contenuta, viva. Qualcuno distribuiva volantini ciclostilati, le mani macchiate di nero, la carta sottile come pelle di cipolla. I due italiani ne ricevettero uno. Non capivano il testo, ma una parola spiccava su tutte, impressa in rosso: Solidarność. Fu allora che la madre capì.

— Siamo finiti in uno dei treni del movimento. Sussurrò al figlio. Questo è un treno diretto ai cantieri di Danzica. Ma non nel nostro tempo.

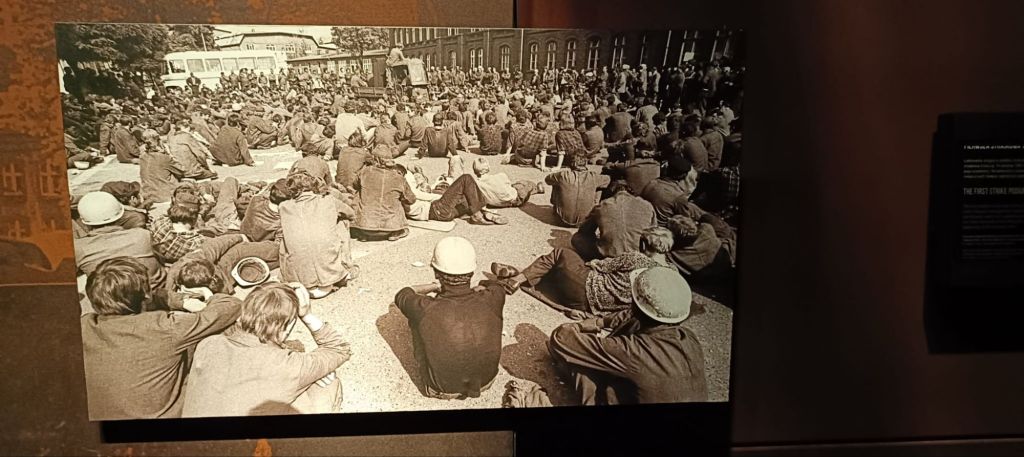

Era l’agosto del 1980. Era l’estate della rivolta. I due si ritrovarono immersi in un viaggio dentro la storia. I volti nel vagone parlavano da soli: operai, insegnanti, donne con fazzoletti in testa e borse colme di pane e volantini. Gente comune che andava a lottare per qualcosa di straordinario: il diritto di parlare, di dissentire, di non vivere più piegati. Era il cuore pulsante della Polonia che batteva in direzione opposta al potere. Le voci si alzavano. Raccontavano storie vere, dure. Della fame, delle code interminabili per la carne, dei generi razionati, dei figli che sognavano l’Occidente e finivano nei corridoi bui delle fabbriche. Parlavano di censura, di paura, di perquisizioni notturne, ma parlavano anche di coraggio. Di un nome, soprattutto: Lech Wałęsa. Lo evocavano con una riverenza che ricordava i santi, ma senza idolatria. Wałęsa era un elettricista dei cantieri navali di Danzica. Un uomo qualunque, padre di famiglia, ma con un carisma nato dalla verità. Non era un teorico, nemmeno un oratore particolarmente abile, ma parlava come loro. E questo bastava.

Aveva guidato gli scioperi, scalato i cancelli del cantiere per annunciare che la lotta era cominciata. Aveva parlato di dignità, non di rivoluzione. Eppure, ogni sua parola era un atto rivoluzionario, perché rompeva il silenzio che da decenni copriva la vita dei lavoratori polacchi. Wałęsa non prometteva utopie. prometteva solo onestà.

Il figlio, che fino a quel momento era rimasto in silenzio, cominciava a capire. Guardava quei volti e capiva che la storia non era solo nei libri. Non era solo una narrazione. Era carne, sudore, polmoni che gridano contro il muro.

Un uomo nel vagone, con gli occhi chiari e profondi, disse qualcosa in inglese:

— We go to shipyard. Lenin’s shipyard. To show them we are not afraid anymore.

Poi guardò fuori dal finestrino. Le prime gru cominciavano a profilarsi contro il cielo. Danzica era vicina. Il treno rallentò. I cancelli dei cantieri apparvero in lontananza, come un sogno fatto di ferro. Davanti, migliaia di persone. Striscioni, canti, bandiere improvvisate. La madre prese la mano del figlio. I due scesero dal vagone insieme agli altri. Non sapevano come fossero finiti lì. Non sapevano se stavano sognando, o se il tempo, per una volta, aveva deciso di cedere al bisogno urgente della memoria. Davanti ai cancelli, tra la folla, qualcuno alzò un megafono. Le parole erano in polacco, ma il messaggio era universale. “Unità. Lavoro. Verità. Libertà.” Ogni parola era seguita da un’ovazione. Non c’era rabbia distruttiva, mauna determinazione feroce e composta. Un popolo che diceva basta.

La madre si girò verso il figlio. — Questo non è solo un viaggio nel passato. È una lezione. Su cosa significa davvero libertà.

— E su quanto costa — rispose lui. Il sole stava calando. Il cielo sopra Danzica si tingeva d’oro e carbone. La madre e il figlio, ancora con i volantini in tasca, ripresero la via del ritorno. Non sapevano come. Forse il treno sarebbe tornato a prenderli. Forse la magia del tempo si sarebbe spezzata nel momento esatto in cui avrebbero lasciato il cantiere. Ma portavano con sé qualcosa che non li avrebbe più abbandonati: l’eco di un popolo che aveva trovato la voce.

Solidarność non era solo un nome. Era un movimento che aveva sfidato l’Impero con le mani vuote e il cuore pieno. Era il primo mattone caduto di un muro che sembrava eterno. E loro, per un giorno, ne erano stati testimoni.Il ritorno fu silenzioso. La madre e il figlio avevano lasciato Danzica come si lascia un sogno troppo intenso per essere raccontato. Non c’erano stati effetti speciali, né dissolvenze temporali. Nessun annuncio. Solo un altro treno, un altro sedile di legno, e l’impressione netta che qualcosa si fosse spezzato dentro. O forse, aperto. Fu durante quel viaggio di ritorno, mentre i campi della Pomerania scorrevano lentamente fuori dal finestrino, che cominciarono a parlare davvero.

— I polacchi… hanno un senso della nazione fortissimo. — disse lei, guardando i villaggi scivolare via, ordinati e austeri.

— Sì. E ora capisco da dove viene. Da tutta quella sofferenza, da quella resistenza collettiva.

— Certo. Ma attento a idealizzarli troppo — aggiunse lei, voltandosi con lo sguardo di chi ne ha viste tante. — Intendiamoci, anche loro hanno avuto il loro momento di imperialismo.

Il ragazzo la guardò, curioso.

Cioè?

— Quando i polacchi hanno avuto il coltello dalla parte del manico, non sono stati teneri. Né con i russi, né con gli ucraini. Pensa alla Confederazione polacco-lituana. Uno dei più vasti stati d’Europa, prima che tutto crollasse. E dentro quei confini, i popoli non vivevano sempre in armonia. Il figlio annuì lentamente. Aveva letto qualcosa, ma mai in modo così concreto. Le storie dei grandi popoli oppressi sono spesso raccontate in bianco e nero, ma la realtà, lo stava capendo, è fatta di sfumature molto più dure da accettare.

Hanno avuto un loro “momento imperiale”. — riprese lei — I polacchi sono stati per secoli una potenza. Hanno combattuto i russi per il controllo dell’Ucraina. Spesso li hanno oppressi a loro volta. L’Ucraina occidentale, Leopoli, era polacca. E la memoria di quelle occupazioni ha lasciato ferite profonde, che non si rimarginano facilmente.

Fu in quel momento che lui collegò tutto. Le guerre, i confini che cambiavano. La Seconda guerra mondiale. Il patto Molotov-Ribbentrop. La spartizione della Polonia, prima dai nazisti, poi dai sovietici. La storia era un nastro che si avvolgeva su se stesso, senza mai trovare pace.

— Quindi… — disse, cercando un punto fermo — non c’è mai un innocente, nella storia?

— C’è chi resiste e chi opprime. Ma spesso, chi resiste oggi ha oppresso ieri. È questa la tragica ironia. La nazione diventa rifugio, identità, ma può anche diventare gabbia o arma.

Il treno rallentò. In lontananza si intravedeva Varsavia. La città moderna, piena di vetro e cemento, stava lì come una promessa nuova, ma anche come una città che aveva dovuto seppellire se stessa più volte. I palazzi del centro erano repliche moderne di antichi edifici barocchi spazzati via nel ’44. Ricostruiti con amore, ma anche con disperazione. Guarda questa città — disse la madre. — Ha visto l’inferno più di una volta. I nazisti l’hanno rasa al suolo, i sovietici hanno lasciato le cicatrici. Ma è ancora qui. E ogni volta, i polacchi si sono rialzati. Come popolo, come idea. Poi aggiunse: — Ma proprio per questo, quel senso della nazione diventa totalizzante. A volte esclusivo. Come se solo il dolore polacco contasse.

Lo stesso rischio lo viviamo anche noi. Il vittimismo nazionale che diventa identità.

— Sì. Solo che in Polonia, quel senso identitario è quasi sacro. Ha a che fare con la fede, con la lingua, con la sopravvivenza. È una cosa difficile da capire per chi viene da un paese come il nostro, dove la nazione è un’idea, non una religione. Il figlio restò in silenzio. Pensava a tutte le manifestazioni viste nei giorni precedenti: le croci, le bandiere rosso-bianco, le preghiere nei cantieri. Pensava anche a Lech Wałęsa, che non era solo un sindacalista ma un cattolico fervente, capace di unire chiesa e popolo sotto un’unica voce.

Il treno entrò in stazione. Le porte si aprirono con un sibilo. Erano tornati nel presente. Nessun manifesto di Solidarność, nessun corteo, nessun megafono. Solo pendolari, valigie, pubblicità di nuove start-up. Quella sera, nella stanza d’albergo, la madre stese sul letto il volantino che aveva portato via dal treno. Lo aveva conservato con cura, come una reliquia.

Lo guardarono insieme. Il foglio era ingiallito, ma il nome Solidarność brillava ancora in rosso. Sotto, uno slogan che avevano sentito solo sussurrare sul treno:

“Nie ma wolności bez Solidarności” — “Non c’è libertà senza solidarietà”.

Il figlio lo lesse ad alta voce. Poi disse:

— Chissà se oggi esiste ancora quella solidarietà.

La madre lo guardò. — Forse no. Forse si è trasformata. Ma la memoria di quella parola può ancora salvarci. Se ricordiamo da dove veniamo, possiamo scegliere dove andare. Anche quando sbagliamo treno.

[ SiteLink : Yuleisy Cruz Lezcano ]

[ Immagine in evidenza : Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 – Particolare del monumento agli operai del cantiere navale caduti nel 1970. Danzica, Polonia. ]

Scrivi una risposta a Mille anni di memoria e l’eco assordante del silenzio. Il “viaggio” nel museo Polin di Varsavia – MasticadoresItalia Cancella risposta